ディレイラーは自転車の外装変速機の総称です。前のやつがフロントディレイラー、うしろのものがリアディレイラーです。別名はmech、メカです。

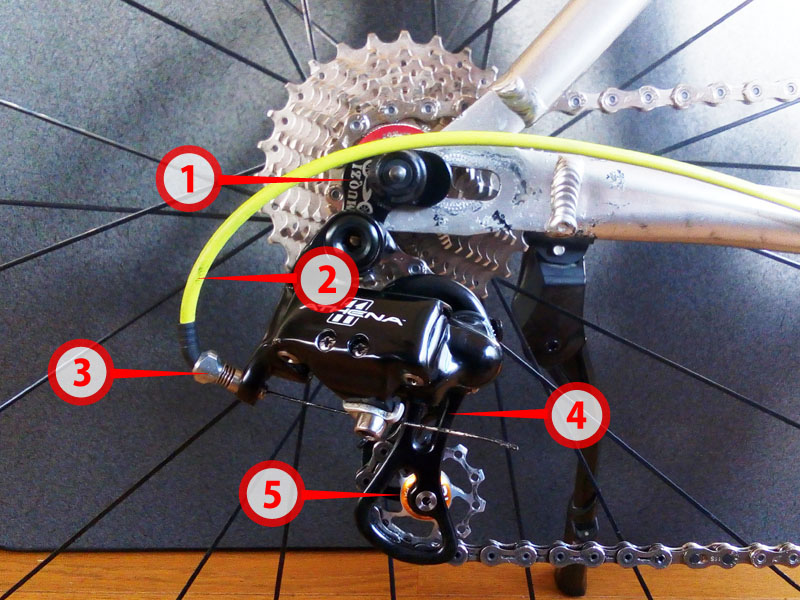

これは旧式のロードタイプのリアディレイラーです。

- ディレイラーハンガー

- ケーブル

- アジャスタ

- ケージ/アーム

- プーリー(上がガイドプーリー、下がテンションプーリー)

ちなみにアルファベットは”Rear Derailleur”で、フランス語由来の単語です。

最近のスポーツバイクのリアの段数は12、13速となり、旧来の3×8や2×11のギア比をカバーします。

で、クロスバイクやロードレーサー以外の分野ではフロント変速なしの1x(ワンバイ)がトレンディーです。

こんなふうにフロントメカの需要は衰退の一途をたどりますが、リアメカの立場は不動です。

リアディレイラーの種類

自転車の変速機は外装と内装に分かれます。ハイエンドの内装はすでに14速、驚異の無限変速をすらなしえますが、趣味系機材の域を出ません。

一般的なスポーツバイクの変速機は外装タイプです。鉄線で動かすのが機械式、電気で動かすのが電動です。

最新は無線電動のワイヤレス変速ですね。SRAM eTap、FSA K-Force WE、Xshifterなど。

新旧のちがい

一般的な自転車ユーザー、チャリンコ愛好家が触れられるのは機械式の外装変速機です。ただし、機械式の最高級のグループセットは20-30万円ですが。

機械式リアディレイラーです。

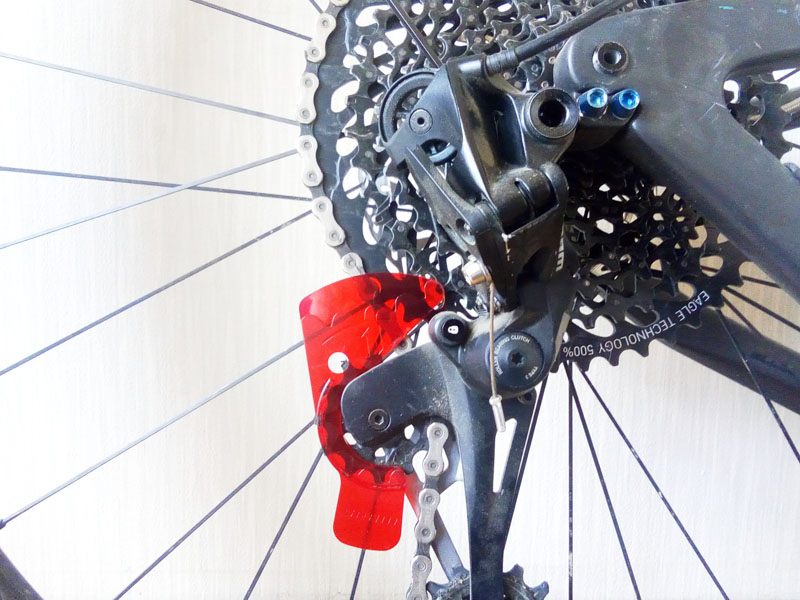

左がSRAMのGXです。オフロード用の11速のリアディレイラーです。販売開始は2016年です。11速メカのなかでは後発の部類です。

右はカンパニョーロのAthenaです。ロード用の11速のリアディレイラーです。多分、2012年前後のモデルです。かなり古い11速です。

違いはケーブルのアウター受けの位置です。GXのアウター受けは前向きですが、Athenaのそれは横向きです。

現行のロード用のパーツにはMTBの技術が多く流入します。ロード用のリアメカのアウター受けの位置も上記のGXのようになります。ぞくに『シャドータイプ』ですね。

このアウター受けの向きからおおよその世代が分かります。手前=現行、左向き=旧式です。

旧式では出入り口のケーブルのゆるやかなカーブが重要です。

現行ではここはおおらかです。こんなぱっつぱつがOKです。

ちまたには新旧モデルが混在します。セミスポーツバイクやスポーティな実用車には安価なモデルが加わって、MIXちゃんぽんがえらいことになります。

ストロークとインデックス

機械式のディレイラーの仕組みはシンプルです。手元のシフターをカチカチして、鉄のワイヤーを引っ張るor緩めるして、メカを左右に動かします。

- シフター=レバー、ボタン

- アウターケーブル=導線

- インナーワイヤー=伝線

- ディレイラー=本体

ディレイラーの本体の可変域が『ストローク』です。メカはこの範囲で動きます。基準はスプロケットです。

7、8、9速、10速、11速、12速、13速のスプロケの歯の厚みはばらばらです。土台のフリーボディの幅や形さえがちがいます。

もう一つのキーワードが『インデックス』です。目録、索引、配列を意味します。自転車の変速システムでは個々のギアの厚みないしギア間の距離の仕切りのことです。

この二つは本棚と本、ピアノのキーとキーボードの関係性に通じます。

メーカー、モデル、世代でインデックスやストロークはばらばらです。

個人的経験ではSRAMのMTBの11sシフターにカンパのロードの11sリアメカはなぜか9速の手応えになりました。

インデックスがあやふやになって、5-9速あたりが???になります。

本棚の幅は変わらず、本の冊数も11から変わらず、でも、一冊一冊の厚みが変わると、それまでのパーティションが役立たない・・・みたいなものです。

インデックスはシフターとメカのワイヤーの引きやバネの力などで決まります。

インデックスは基本的に固定です。これの変更はイレギュラーな上級者向けのカスタムになります。

シマノのドライブにカンパニョーロのレバーを使うためのインデックス調整パーツ、『シフトメイト』とかが有名です。

また、非インデックスのシフターはフリクション式です。ストロークだけがあって、インデックスがありません。変速は乗り手のさじ加減、マニュアルになります。

いざ、変速調整。打倒3本のねじ

ディレイラーの変速調整の要点はこのストロークの調整にほかなりません。左右の動きの幅を決める、これです。

工具はプラスドライバーか3mmアーレンキーです。

例のごとく調整ねじのポジションはメーカー、モデル、世代でばらばらです。カンパのAthenaは横にある。

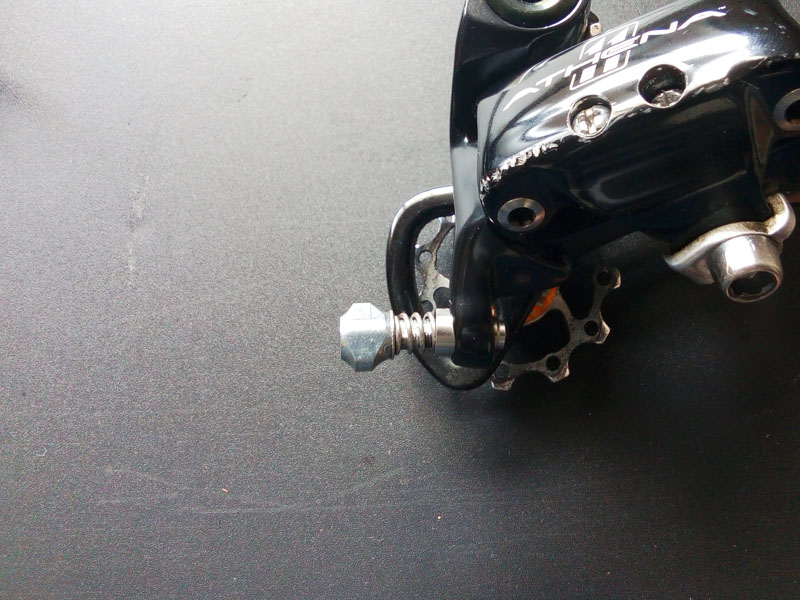

こういう二つ並びのなかよし双子ボルトが調整ボルトです。一人ぼっちのやつはBテンションアジャスタボルトです。

ワイヤー張る

リアディレイラーの調整の手始めはギアの調整でなく、ワイヤー張りです。チェーンをトップ(最小)ギアに入れて、インナーワイヤーを張ります。

現行モデルのインナーのテンションはマイルドになりました。旧式みたいにラジオペンチでぐいぐい引っ張るのは禁物です。

指でさわって、若干のたるみを感じられます。これがベストです。ペンチはすでに旧世紀の方式です。

トップギア合わせ

トップギアの調整はケーブルなしでOKです。素のリアメカは内蔵バネの力でヤドカリみたいに縮みます。そのノーテンションの状態がデフォルトです。

初心者はテキトーな段数に入れて、テキトーにワイヤーを張って、ぐいぐいしめすぎちゃいます。

で、あとからトップにギアチェンジしようとして、「3速から動かん!」と大騒ぎします。

で、トップギアの調整です。トップ側の調整ボルトを回して、ギアの軸とガイドプーリーの軸を垂直にします。

薄い赤のラインがだいたいOK、濃い赤のラインがメーカー推奨の模範エリアです。

上述のように調整ねじの位置はメーカーやモデルでばらばらです。

H=トップ、L=ローの記載はまちまちです。このSRAMのメカにはありません。カンパにもない。

そんな訳でねじの位置や方向は場合によります。そして、その回できっちり覚えても、つぎの回には忘れます

実際の動きを見ながら臨機応変に対応しましょう。現物合わせがジャスティスです。

そして、この調整ねじの特定(トップかローか)と、ねじ方向の見定め(外に寄るか内に寄るか)がディレイラー調整の最大の山場です。気合の70%をここに注ぎます。

ローギア調整

おつぎがローギアの調整です。シフトかちかち、クランクくるくるを繰り返して、メカをでっかいギアに寄せます。

シフトを押しても、クランクを回さないと、ギアチェンジできません。外装変速機のセオリーです。

もちろん、順回転です。シフト空打ち→クランク逆回転は一大トラブルの元凶です。

ローの調整も基本的に同じです。調整ねじを回して、ギアの軸とプーリーの軸を垂直に合わせます。当然、ローの調整ねじはトップの調整ねじでない方です。

Bテンションボルト

以上のトップとローの調整で作業の80%は完成しました。ここからは微調整と最終仕上げになります。

さみしいボッチのねじを思い出しましょう。はい、Bテンションボルトです。これはメカのアームを縦に動かして、プーリーをカセットに近づける・遠ざけるします。

最初にチェーンを前ギア最小、後ギア最大に入れます。フロントマルチのバイクではこれはたすき掛けですね。

で、Bテンションボルトを回して、ガイドプーリーを動かします。

ガイドプーリー(の上のチェーン)がスプロケットに近づけば、シフトチェンジがキビキビします。しかし、プーリーが近づきすぎると、チェーンがギアに干渉します。

最近のオフロード用の最大ギアは40Tオーバーのべらぼうなギザギザです。これまでの方式がちょくちょく通用しません。

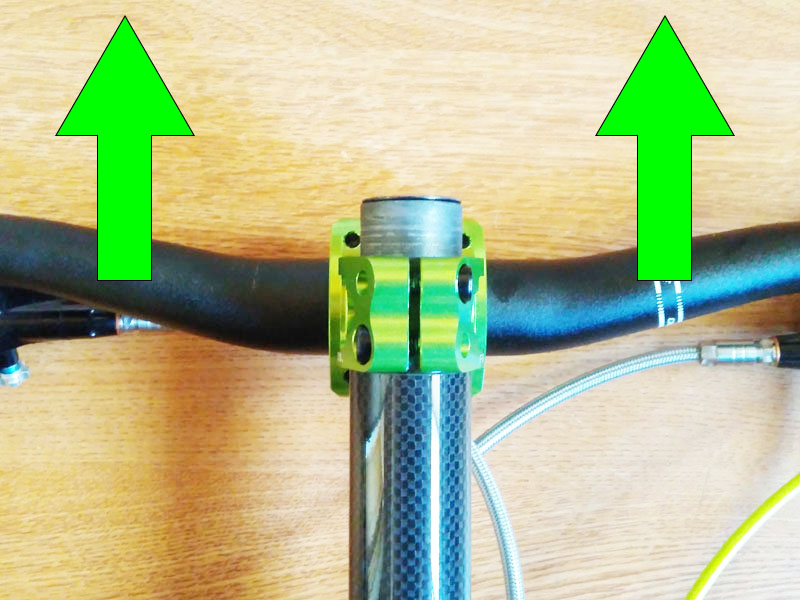

で、上みたいな調整用のガイドプレートがメカにバンドルします。

プレートなしで調整するなら、クランクを順回転・逆回転させつつ、ぎりぎりまでプーリー(チェーン)をギアに近づけます。

ガイドプーリーはその名のとおりのガイド役です。チェーンの水先案内人だ。ガイドとゲストの距離感が間延びするのはよろしくありません。

アジャスタいじり

仕上げがアジャスタです。おもにケーブルワイヤー類のはしっこにちょこっとくっつきます。

- フラットバー用のシフター側のアジャスタ

- 旧式のロードのリアディレイラーのアジャスタ

- 後付けのアジャスタ

いずれがアウターケーブル受けを兼ねます。これはアジャスタの構造上の特徴です。

ロード用のメカ付属のアジャストボルトをクリクリゆるめてみましょう。

はい、ねじがせり出します。結果的にこれはアウターケーブルが伸びることと同じ意味です。で、アウターケーブルが伸びれば、インナーワイヤーは張ります。

イメージ図です。各部をおおげさにぶっとくしましょう。薄い赤がアウター、濃いグレーがインナーです。

アジャスタは疑似的にアウターを伸縮させて、インナーのテンションを上げ下げする装置です。

インナーワイヤーは使用や経過でゆるみこそすれ、しまりません。テンションは自然と下がります。アジャスタの調整はそれに準じて、アウター伸ばし=ねじ緩めになります。

ですから、変速調整のほんとの一番目の作業は全部のアジャスタを根元までしっかり締めることです。まあ、そこそこの緩め代があれば、微調整は十分に可能ですが。

それでも変速が決まらない場合

以上の工程をしっかりやって、なおに違和感をぬぐい切れないなら、パーツの破損や故障をうたがいましょう。

ハンガー曲がり、フレームエンド変形、ワイヤーほつれ、キャップ外れ、固定ボルトのルーティングまちがい、なんとケーブルがブレーキ用だったゼ!

などのうっかりミスをやらかしませんか?

こんなふうにハンガーが曲がると、ハンガーの上のメカも、メカの上のストロークやインデックスものきなみ狂います。そして、このハンガーがちょっとやそっとで曲がる。

初心者さんはトップギアの調整ねじの特定に全力をそそぎましょう。そこが正念場です。