クロスバイクのオーバーホールの分解編その2です。前回、ヘッドセットのリテーナーの煮沸洗浄までしました。これで目ぼしいパーツはほぼ外れましたね。

が、最後の大物パーツが残ります。BB、ボトムブラケットです。

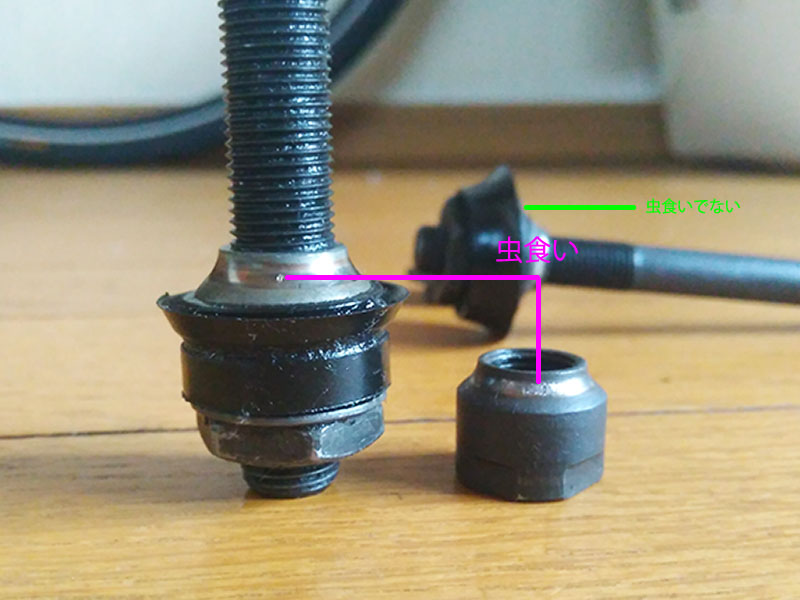

スクエアテーパーのクロモリシャフトのコッタレスのザ・スタンダードボトムブラケットです。

車体購入以来、ここは不可侵領域です。メンテ意欲よりめんどうさが勝ちます。手がもれなく汚れるし。

しかし、車体の年式の型番からBBの放置期間は4年弱です。これは黄信号です。

BBのベアリングチェック

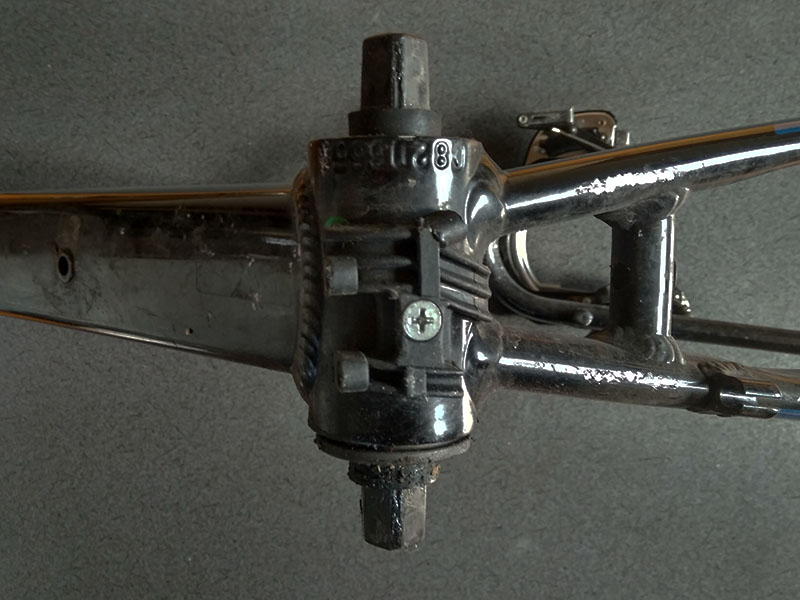

BB本体に着手する前に野暮用を片付けましょう。BB裏のケーブルガイドを外します。

ここはプラスドライバーです。もう潔く六角にして~。

BSAの右は逆ネジ、左は正ネジです。リムーバーとレンチでてきぱきやります。ん、これは意外にすんなりと外れました。

BBのチューブの中は意外ときれいです。メンテしたっけ? いや、記憶にないけど。

ブルーのパッキンを剥がします。おや、グリスはわりにきれいです。

ヘッドセットのリテーナーとワンみたいに糊状じゃありません。きちんとグリスの粘度があります。塵や汚れも皆無です。グッドパッキン!

記念にお風呂へ入れて、男前にしましたで。

軸長はもともとトリプル用です。ビミョーに広めです。115mmくらいがベストです。予備のBBはありません。

リアのVブレーキとロックを外します。

スーパー便利アイテムのGORINボタン式リング錠です。ロックのONOFFが3秒です。街乗りの買い物のはしごにめっちゃ活躍します。

ただし、最近、ロックリングの滑りがへんでした。経年のガタだあ? と思いまして、これを外して、じっくり見ますと、こいつの緩みに気付きます。固定ツメ。

これがずれると、リングがカバーに干渉します。で、滑りが悪くなる。上みたいにぱちっと嵌めなおすと、購入直後の滑らかさを取り戻せました。ヤッタネ! 今回の最大の成果です。

さあ、長々と分解・メンテをしましたが、これでようやくフレームを素の状態に出来ました。

この状態のフレームを見るのはお初です。素の状態は予想より軽量です。2kgちょいの手応えです。

じゃあ、悲願のあれをしましょう。ほい、お風呂へどぼ~ん。

バスマジックリンをしゅっしゅして、軽く洗って、お湯のシャワーを注ぎます。

サスペンションフォークの分解とメンテ

フレームとその他のパーツのクリーニングとメンテは上々の首尾でフィニッシュしました。正味、これらの作業は過去にすでに体験済みです。

ここからは未体験ゾーンです。メンテのログがぐっと少なくなります。なぜなら、だれもが触りたがらないから!

はい、問題児のサスペンションフォークです。

単体で軽くフレームの重量を越えます。3kgはあるかな~。コイルはばねばねスプリングです。コラムのサビサビのとおりに鉄サスフォークです。

GIANT印ロゴ入りのSUNTOUR SR SUNTOUR NEX MLOてモデルです。ROAM3の初期装備品です。ザ・安サスフォークです。

まず、これを外します。フォークのエンド裏のナットです。ボックスレンチで緩めるのが定石です。

しかし、対応のボックスレンチがありません。10mmのレンチで最初の固さを取って、すこし大きめのボックスレンチで外しました。

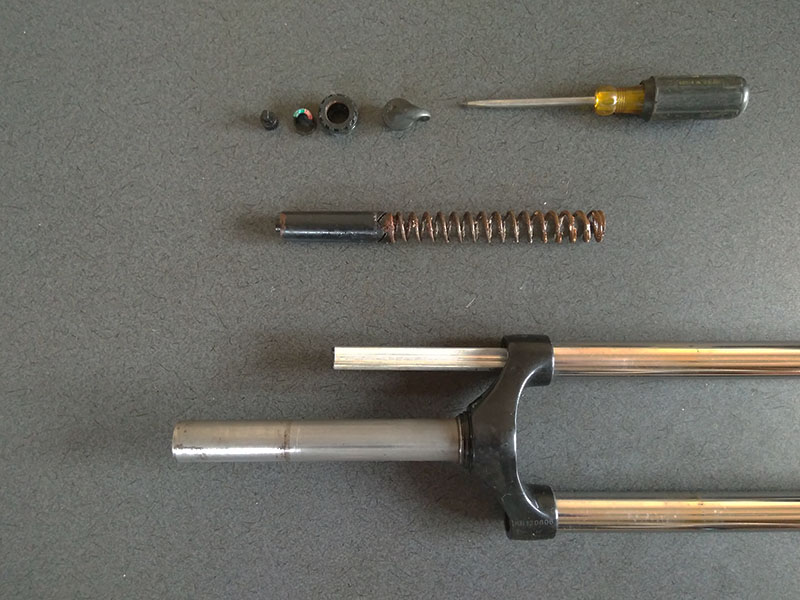

で、ステ管をボトムケースからえいやと引っこ抜きます、ちからまかせに。

で、このロックアウトのキャップをフックレンチで外します。

が、そんなものはありません。ペンチで左のキャップをこじ開けました。

じゃあ、やばい色のバネが中から出てきましたよ。そして、漂う、強烈なケミカル臭、ヒエー!

うーん、この色はデジャビュです。ヘッドセットの古グリスがこんなでしたわ。ワッツ・ケツフキペーパー?

鉄系の安サスと外置き・雨晒しスタイルは完全にミスマッチです。水気がシールの中に入って、ながなが残っちゃいます。スプリングはザ・鉄ですから、元気一杯に錆びてくれます。

正直なところ、安いリジッドのカーボンフォークで軽量化・耐水力向上を図る方がベターですわ。が、フォークを買えるなら、ディスクブレーキ用に目移りしちゃいます。じゃあ、ホイールからなにから新調しなきゃなりません。

ステ管のサビを消しましょう。久々の登場です、ピカピカピカール! これがぜんぜん減らない! 多分、この容量を使い切る前に天寿を全うしますわ。

これをぼろ布に付けて、ごしごし磨きます。

ピカピカピカチュウ! こうかはばつぐんだ!

ところで、ピカールの防錆効果には諸説がありますが、以前にぼくがこのステ管をピカールで磨いて、外置き放置したら、この手入れ前の点サビ腐食を数ヶ月で拝めました。

といっても、野ざらし・雨晒しでこの錆び具合は逆に立派ではありませんかね? 万全を喫するなら、AZの長期防錆オイルを使いましょう。

右のロックアウトのキャップをマイナスドライバーで外します。

うーん、この専用キャップはほんまに強敵です。手持ちの薄型スパナを駆使して、こじ開けました。

中身です。左より短いスプリングとなぞのゴムパーツ。

こっちのサビはそんなじゃありません。パッキンの出来でしょうかね。

タオルで乾拭きしました。サビに煮沸は無意味でしょうし。

で、今回、グリス塗らずにインナーチューブに戻しました。雨水は絶対に入ります。防水より排水を考えるのがよさ気です。

しばらく野ざらしして、梅雨明けごろにサビの経過を見ましょう。